2025/10/02

社会文化学科

大阪・京都にてフランスゼミの学外研修を実施しました

2025年9月21日(日)〜22日(月)の2日間、文学部社会文化学科の鈴木真太朗准教授を中心とするフランスゼミの学生5名が大阪・京都で学外研修を行いました。21日は京セラ美術館と大阪・関西万博を、22日は京都の南禅寺とウトロ平和記念館を、それぞれ見学しました。以下がその詳細です。

21日、京都駅に到着後、まず京セラ美術館に向かい、ルネサンスから印象派まで、さまざまな時代の絵画を鑑賞しました。学生は「フランス文化論」で学んだ絵画に関する知識を活かし、絵の主題、技法、時代背景について考察しました。その後は夢洲駅経由で万博会場へ。連日過去最多の入場者数を記録している万博。しかも、夜間チケットを購入した我々は16時以降にしか入場できません。1時間以上待機し、ようやく入場できましたが、どのパビリオンも超満員。しかしこのあたりは十分に想定していたので、臨機応変に行動し、お目当てのフランス、イタリアのほか、アラブ首長国連邦、ウガンダ、トンガ、バヌアツ、サモア、パブアニューギニアなど、複数のパビリオンを見学できました。大小様々な国の文化や歴史に直接触れる、得難い経験ができました。

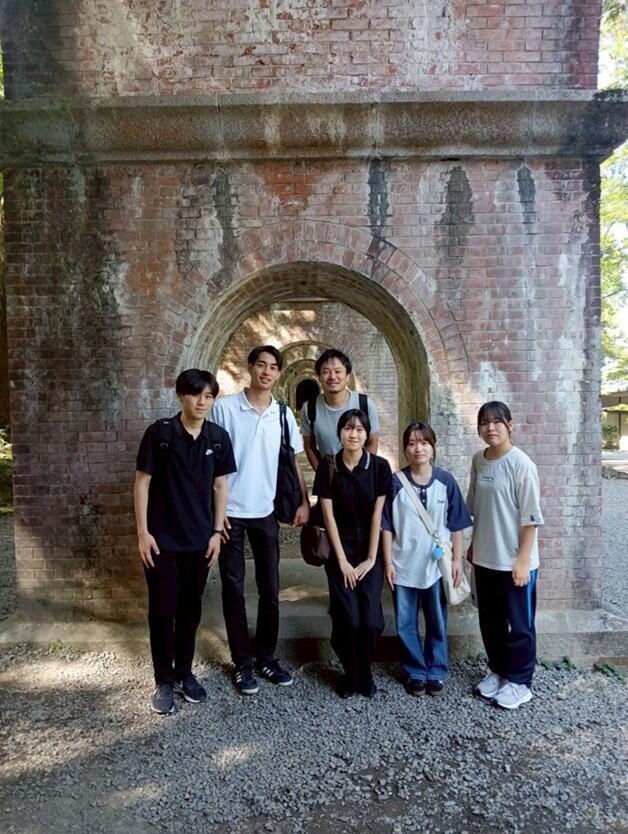

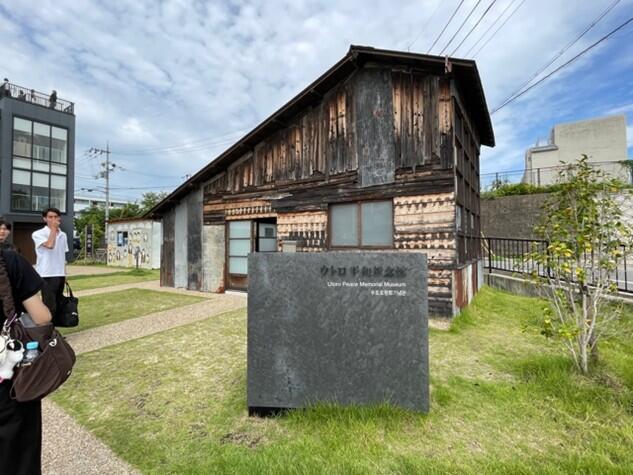

22日は朝から南禅寺へ。モロッコ出身、フランス在住作家のミュリエル・バルベリは、南禅寺に想を得て、『京都に咲く一輪のバラ』を書いています。学生はこの作品を事前に通読した上で、見学に臨みました。フランス人の目には日本(そしてその文化や歴史)はどう映っているのか。生きる(死ぬ)とはどういうことか。バルベリの世界観と南禅寺の景観を重ね合わせながら、これらの問いについてそれぞれが考察しました。途中から、大谷大学で鈴木先生の授業を受けている宮島さんが加わり、一緒に昼食をとりました。東本願寺に就職予定という宮島さんからは、仏教関連の話を聞くことができました。その後は、ウトロ平和記念館へ。フランスゼミでは現在、人種差別問題について詳しく学んでいます。ウトロ地区は関西ではよく知られていますが、岩手ではあまり知られていないようです。そこで今回は、同記念館へ行き、そこに暮らす人々がいかなる差別を受けたのか、そうした差別はなぜ生じたのかを具体的に学んできました。同館のスタッフの方やボランティア学生の方とも交流できました。現在同館ではパレスチナ問題に関する特別展示が行われており、自分たちと異なる歴史的・文化的背景を持つ人々と共存していくためにはどうすればよいのか、この問いについて立ち止まって考える機会となりました。

以下は参加したゼミ生から寄せられた感想です。

京都京セラ美術館

「京セラ美術館では「どこ見る?どう見る?西洋絵画!」の企画展を鑑賞した。この展覧会はフランス絵画作品が9つ展示してあった。フランスの絵画を実際に鑑賞したのは初めてだった。それぞれの絵画作品から歴史や思想が感じられ、心に響いた。M.S.」

大阪・関西万博

「主に、印象的であった展示は、ノートルダム大聖堂の火災を逃れたキマイラ像、視覚と音の波動による迫力ある演出です。特に、日本とフランスの繋がりを体現した演出に感銘を受けました。火災による被害を受けたノートルダム大聖堂と首里城の彫刻の展示により、文化遺産の過去の記憶と再生への希望が表現されていました。M.M.」

南禅寺

「『京都に咲く一輪の薔薇』で描かれる庭園などを拝観し、フランス文学を学ぶ楽しさとともに、実際に調査をして、日本文化の風情やフランスと共通する魅力を感じることのできた、非常に貴重な機会であった。S.I.」

ウトロ平和記念館

「戦後、ウトロ地域の人々は劣悪な環境と周囲からの差別に耐えて生きてきた。これまでその事実をほとんど知らなかったが、この施設を訪れることで、その歴史と人々の営みについて理解を深めることができた。D.H.」

謝辞

本研修の実施に際し、盛岡大学後援会による助成を受けました。貴重な経験をさせていただき、ありがとうございます。また、見学先でお世話になったみなさまにも、この場をお借りして深く御礼申し上げます。